Ровно год назад мы знакомились с первыми процессорами линейками Ryzen 3000, радикально изменившими весь рынок да и вообще — представление о массовых настольных процессорах. Осознание и принятие этого факта произошло не сразу — но, в целом, у большинства покупателей уже случилось :)

Сегодня же компания немного обновила топовые модели линеек Ryzen 5 и 7, а также младшую модель семейства Ryzen 9. Некоторые увязывают анонс с появлением платформы Intel LGA1200, но прямой связи тут нет — как мы уже убедились, решения AMD по-прежнему выглядят лучше, предлагая бо́льшую производительность за те же деньги. Единственная причина — привлечь внимание к АМ4, но это нужно было бы сделать и независимо от обновлений Intel. Тем более, что формальный повод все равно невелик: место Ryzen 5 3600X теперь занимает 3600XТ, на планку Ryzen 7 3800X взгромоздился 3800ХТ, а снижение цен на Ryzen 9 3900X освободило позицию для 3900XT. Как видим, даже модельные номера не поменялись — просто буковка добавилась. Но это логично: существенные изменения ассортимента AMD происходят только при существенных же изменениях продуктов — освоении новых техпроцессов или новых микроархитектур. При этом компания всегда выкладывает все козыри на стол, что было и в прошлом году. Нового «большого рывка» теперь придется подождать. Как максимум — до дебюта Zen3, до которого остается все меньше времени. Как минимум — до выхода в свет настольных APU, благо они сильно отличаются и от предшественников, и от использующих ту же микроархитектуру Zen2 «чистых» CPU.

А сегодня — небольшое обновление последних. Официально заключающееся лишь в небольшом увеличении тактовой частоты турбо-режима. Реально это уже новый степинг, где могут быть «подправлены» некоторые изначальные огрехи, так что в каких-то частных случаях прирост производительности может оказаться и большим, нежели стоит ожидать от одной лишь частоты. Но это все покажут тесты — к которым мы и переходим, поскольку никакие сложные технические подробности и исторические экскурсы в данном случае просто не нужны.

Участники тестирования

| AMD Ryzen 5 3600X | AMD Ryzen 5 3600XT | AMD Ryzen 7 3800X | AMD Ryzen 7 3800XT | AMD Ryzen 9 3900X | AMD Ryzen 9 3900XT | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Название ядра | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse |

| Технология производства | 7/12 нм | 7/12 нм | 7/12 нм | 7/12 нм | 7/12 нм | 7/12 нм |

| Частота ядра, ГГц | 3,8/4,4 | 3,8/4,5 | 3,9/4,5 | 3,9/4,7 | 3,8/4,6 | 3,8/4,7 |

| Количество ядер/потоков | 6/12 | 6/12 | 8/16 | 8/16 | 12/24 | 12/24 |

| Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 192/192 | 192/192 | 256/256 | 256/256 | 384/384 | 384/384 |

| Кэш L2, КБ | 6×512 | 6×512 | 8×512 | 8×512 | 12×512 | 12×512 |

| Кэш L3, МиБ | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 |

| Оперативная память | 2×DDR4-3200 | |||||

| TDP, Вт | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 |

| Количество линий PCIe 4.0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Интегрированный GPU | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Главные герои в количестве трех штук — и их предшественники в том же. Несложно заметить, что формальных отличий почти нет — каких-то 200, а то и вовсе 100 МГц в буст-режиме. Но не забываем сказанное выше — логика управления частотами и электропитанием давно уже отошла от лобовых шаблонов и стала по-настоящему иезуитской (в хорошем смысле этого слова), так что кое-где разница может и превысить эту пару процентов. Но кое-где может и вовсе отсутствовать — к этому тоже нужно быть готовому изначально.

Нам же пришлось протестировать все шесть процессоров, а не брать старые результаты. По очень простой причине — для сохранения хоть какой-то интриги, тестирование решено было проводить на новенькой плате MSI MAG B550 Tomahawk. Понятно, что пока еще цены плат на В550 оставляют желать лучшего (как и положено «горячим» новинкам), но на наш взгляд этот чипсет — лучшее и самое правильное решение для большинства систем на Ryzen 5 и 7. Да и в случае Ryzen 9 — тоже. Поскольку возможности Х570 на деле избыточны, но расплачиваться за них приходится по полной — вплоть до вентилятора на чипсете. Что же касается чипсетов «старой» линейки, то в их случае и установка пары NVMe-накопителей нередко сопряжена с проблемами, да и вообще — PCIe 2.0 устарел еще пять лет назад. В550 не может похвастаться широкой поддержкой PCIe 4.0, но 20 таких линий обеспечивает — и еще некоторое количество вполне актуального 3.0. Чем и хорош. Сейчас и на будущее — поскольку эти платы гарантированно получат поддержку новых Ryzen на базе микроархитектуры Zen3. Кроме того, все производители дружно (значит — вряд ли несанкционированно) на данный момент наплевали на официальные заявления AMD о неподдержке этим чипсетом старых Ryzen — на практике на данный момент нет никаких проблем не только с 2000-й, но и с оригинальной 1000-й линейками. В общем, точно универсальное решение — не хуже Х570; остальные — как повезет.

Что же касается сравнения работы одинаковых процессоров на разных чипсетах, которое мы недавно начали на примере Х470 и Х570, то в ближайшее время мы планируем его дополнить и расширить. Соответственно, нам пригодятся и сегодняшние результаты — и еще как минимум один «интересный» вариант реализации платформы будет добавлен. Пока же отметим, что по производительности В550 оказался ближе к Х470, чем к Х570, а вот по энергопотреблению платформы — лучше обоих этих решений. Еще один довод именно в пользу В550. Ну или подождать А520 — для совсем бюджетных систем.

| Intel Core i5-9600K | Intel Core i5-10600K | Intel Core i7-9700K | Intel Core i7-10700K | Intel Core i9-9900KS | Intel Core i9-10900K | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Название ядра | Coffee Lake Refresh | Comet Lake | Coffee Lake Refresh | Comet Lake | Coffee Lake Refresh | Comet Lake |

| Технология производства | 14 нм | 14 нм | 14 нм | 14 нм | 14 нм | 14 нм |

| Частота ядра, ГГц | 3,7/4,6 | 4,1/4,8 | 3,6/4,9 | 3,8/5,1 | 4,0/5,0 | 3,7/5,3 |

| Количество ядер/потоков | 6/6 | 6/12 | 8/8 | 8/16 | 8/16 | 10/20 |

| Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 192/192 | 192/192 | 256/256 | 256/256 | 256/256 | 320/320 |

| Кэш L2, КБ | 6×256 | 6×256 | 8×256 | 8×256 | 8×256 | 10×256 |

| Кэш L3, МиБ | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |

| Оперативная память | 2×DDR4-2666 | 2×DDR4-2933 | 2×DDR4-2666 | 2×DDR4-2933 | 2×DDR4-2666 | 2×DDR4-2933 |

| TDP, Вт | 95 | 125 | 95 | 125 | 127 | 125 |

| Количество линий PCIe 3.0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

| Интегрированный GPU | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 |

В Intel не так давно обновили платформу, причем радикально. Но в итоге у покупателя те же проблемы — новинки стоят дороже, чем им положено. Не говоря уже о том, что бюджетные чипсеты для LGA1200 пока еще на рынке практически не представлены. В итоге если присмотреться к рознице, то, например, MSI MAG Z390 Tomahawk стоит даже дешевле, чем MAG B450 Tomahawk (не говоря уже о взятой нами модели семейства на В550) — а вот аналогичная плата на Z490 уже в полтора раза дороже. Впрочем, если сравнивать ее цену с топовыми платами первой волны, то это существенный прогресс: уже вдвое дешевле. Однако порадоваться этому могут разве что покупатели Core i9 или, в крайнем случае, Core i7 — но в случае Core i5 может статься так, что «старый» (формально более дорогой) процессор более высокого класса в паре со «старой» же (зато реально более дешевой) платой обойдется в сумме дешевле сопоставимой по производительности новой платформы. Поэтому от Intel мы тоже возьмем шесть процессоров — старшие модели для LGA1151 и LGA1200 в линейках Core i5, i7 и i9 соответственно. В первом случае традиционно использовалась «устаревшая» Asus ROG Maximus X Hero на чипсете Intel Z370, а модели под LGA1200, напомним, пришлось «втыкать» в «дорогущую» (даже на фоне аналогов) Asus ROG Maximus XII Extreme на чипсете Intel Z490. На производительности в штатном режиме это никак не сказывается, зато любителям порассуждать о дороговизне Intel — бальзам на душу :)

Прочее окружение традиционно: видеокарта AMD Radeon Vega 56, SATA SSD и 16 ГБ памяти DDR4. Тактовая частота памяти в большинстве случаев максимальная по спецификации процессоров. Технологии Intel Multi-Core Enhance и AMD Precision Boost Overdrive. Они (наряду с частотой памяти) на производительность немного повлиять могут, а их использование требования к плате и чипсету делают более конкретными, но в штатном режиме никаких проблем нет. Да и само по себе включение МСЕ без разгона увеличивает производительность Core i9-10900K лишь на 3% при росте энергопотребления на 5%, в чем мы уже убедились при знакомстве с ним. Поэтому практического смысла, на наш взгляд все равно не имеет: либо разгонять вручную тщательно (благо процессоры Intel все еще позволяют в данном случае добиваться каких-то интересных результатов), либо оставить все работать в штатном режиме.

Методика тестирования

Методика тестирования подробно описана в отдельной статье, а результаты всех тестов доступны в отдельной таблице в формате Microsoft Excel. Непосредственно в статьях же мы используем обработанные результаты: нормированные относительно референсной системы (Intel Core i5-9600K с 16 ГБ памяти, видеокартой AMD Radeon Vega 56 и SATA SSD — в сегодняшней статье таковая принимает и непосредственное участие) и сгруппированные по сферам применения компьютера. Соответственно, на всех диаграммах, относящихся к приложениям, безразмерные баллы — так что больше всегда лучше. А игровые тесты с этого года мы окончательно переводим в опциональный статус (причины чего разобраны подробно в описании тестовой методики), так что по ним будут только специализированные материалы. В основной линейке — только пара «процессорозависимых» игр в невысоком разрешении и среднем качестве — синтетично, конечно, но приближенные к реальности условия для тестирования процессоров не годятся, поскольку в таковых от них ничего не зависит.

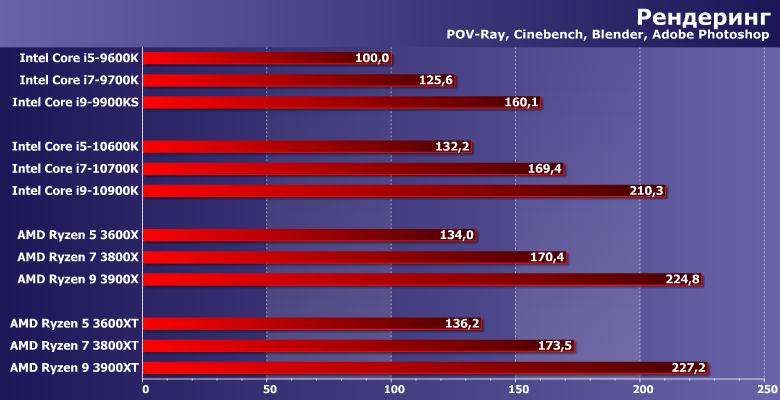

iXBT Application Benchmark 2020

Intel нарастить производительность своих процессоров было просто — благодаря эффекту низкой базы и тому, что все «новое» — на деле фактически «старое» удешевленное. AMD же, как и сказано было выше, из новой микроархитектуры и техпроцесса «выбрала» всё еще на старте. Поэтому при такой равномерной и полной загрузке получаем ускорение в пределах 2%. Для пары Ryzen 9 — и вовсе ничего. Впрочем, с точки зрения межфирменной конкуренции тут можно было и ничего вовсе не менять — Ryzen при сопоставимой производительности все равно дешевле. Теперь компания лишь немного увеличила разрыв там, где это было нужнее всего — т. е. как раз в «пятой» и «седьмой» линейках.

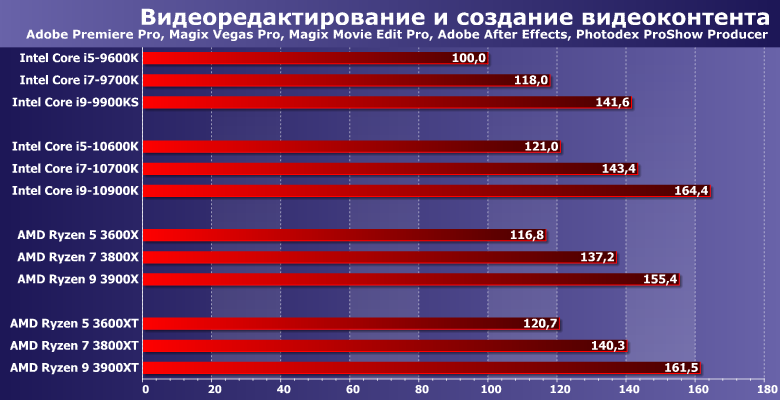

Верно сказанное выше — благо и характер нагрузки аналогичный. Разве что вся тройка уже ведет себя как надо — но и не так много в любом случае можно было получить. Немножко увеличить отрыв от аналогично позиционируемых (но стоящих дороже — не забываем) процессоров Intel — чего и достаточно.

«Привес» больше — но, практически, за счет всего одного приложения, а именно Sony Vegas. Ранее мы списывали невысокую производительность в нем на плохую оптимизацию самой программы — в итоге Ryzen 9 еще и демонстрировали тот же результат, что и Ryzen 7. Оказалось, что виноваты не только программисты — «оттюнингованные» Ryzen стали работать заметно быстрее. И такое тоже возможно — как и предполагалось в начале. Но принципиально, опять же, ничего не изменилось — Core по-прежнему чуть-чуть, но быстрее. Но дороже. В общем, нормальная конкуренция — а не тот погром, что был всего несколько месяцев назад.

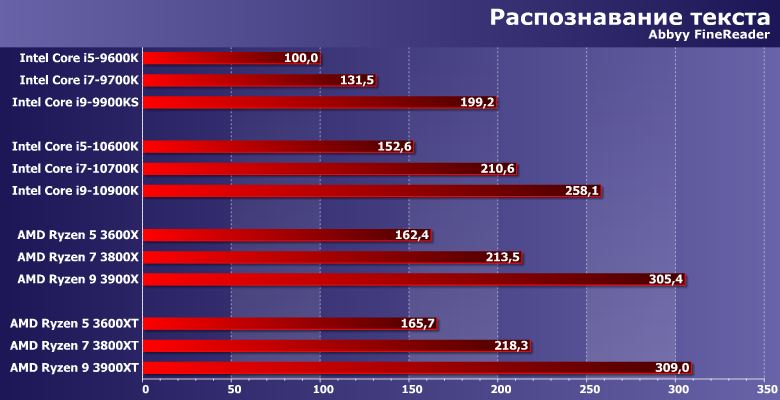

Снова неплохой прирост. И увеличение разницы между моделями с разным количеством ядер — до уровня, демонстрируемого и Core. Т. е. главное в ХТ-линейке — улучшение «межъядерного» взаимодействия и управления тактовыми частотами. Что, в первую очередь, сказывается как раз на топовых моделях. И в особенности там, где они ранее выглядели наименее убедительно.

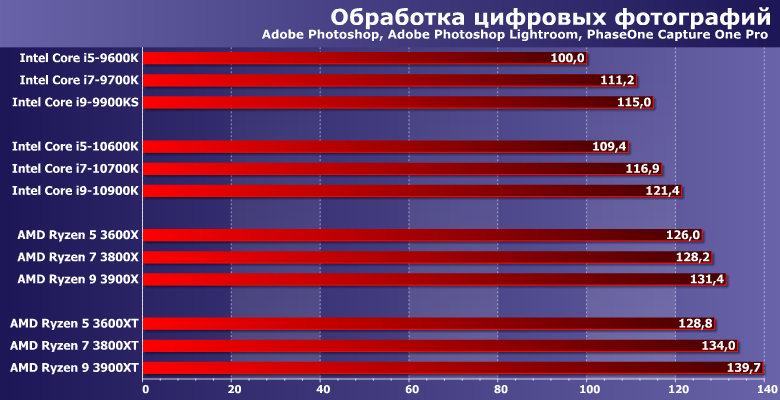

А тут код слишком простой и потоки вычисления слишком независимые, чтобы что-то можно было заметно улучшить. На уровне уже виденного 1%-2% — что, впрочем, положение Ryzen немножко улучшает. Но вернуть безоговорочное доминирование, конечно, ни в коей мере не способно.

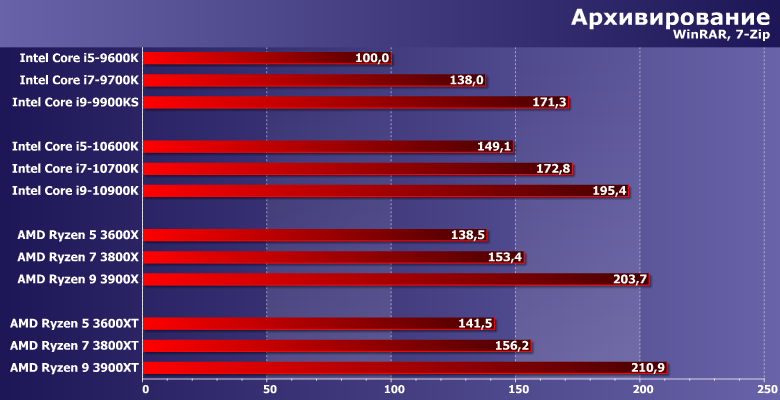

Производительность в архиваторах могла бы быть и более высокой — и на платах на Х570 она и правда более высокая, но у В550 явно те же «проблемы», что были обнаружены и в чипсетах «старых» линеек. Впрочем, принципиально здесь что-либо изменить можно тоже только при принципиальном же изменении внутренних схем процессоров. При числе ядер до восьми чиплетная конструкция — не лучший выбор. Что наверняка мы в точности увидим после появления «монолитных» настольных APU. Но сильно жить не мешает, а Ryzen 9 все равно остаются безоговорочными лидерами. Новые процессоры же традиционно немного быстрее старых.

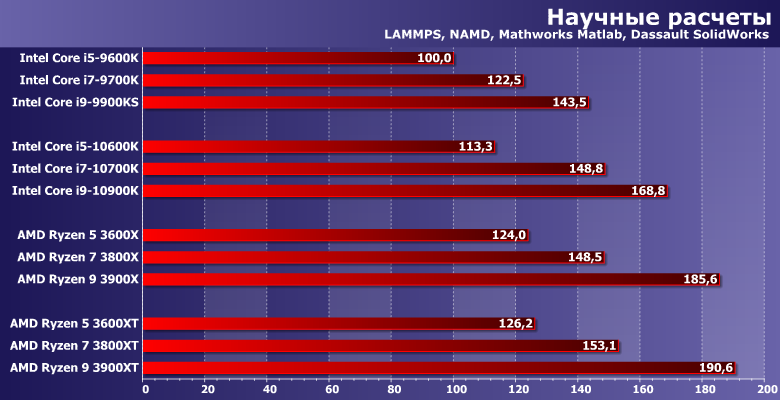

«Разношерстный» код, так что какие-то общие тенденции выделить сложно. Кроме одной — новые процессоры традиционно немного быстрее старых, причем самый большой выигрыш у старших моделей — и там, где они не слишком обгоняли младшие ранее.

Общий итог — закономерный. На революцию он не тянет, но таковая и не ожидалась — достаточно просто сравнить ТТХ. Новые процессоры — просто немного улучшенные версии старых. Новый степинг кристаллов фактически — в котором получилось подправить некоторые обнаруженные за время производства мелкие недостатки. Для принципиальных же изменений нужно ждать новую микроархитектуру — которая не за горами. В «младшем» же сегменте (если так можно назвать процессоры с 6-8 ядрами) что-то новое и интересное можно будет увидеть в APU (использующих другую организацию) — что еще ближе. А это — просто небольшой тюнинг. Почему и почти не изменившиеся названия более чем оправданы.

Энергопотребление и энергоэффективность

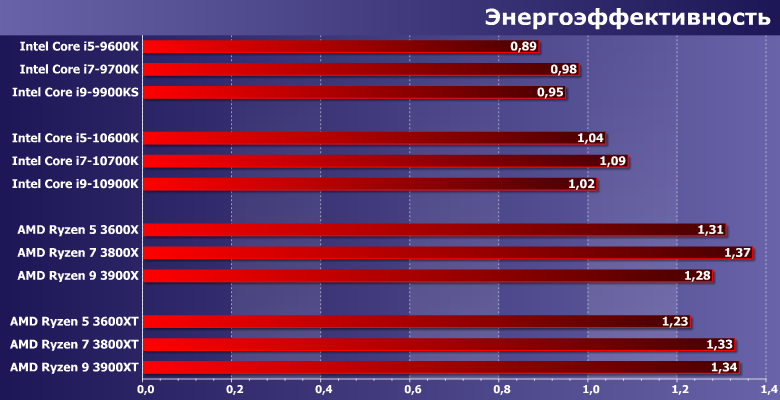

Что касается энергопотребления, то тут в кои веки AMD и вовсе улучшать особо нечего — на данный момент компания использует более тонкий техпроцесс, чем Intel, так что может позволить себе выпускать одновременно и быстрые, и экономные процессоры. Старые же 14 нм заставляют выбирать — к умным или к красивым, поэтому конкуренции не получается априори. В итоге об энергопотреблении младших Ryzen можно даже не особо заботиться — отправляя самые лучшие кристаллы на старшие.

Но, в общем и целом, все равно получаются колебания в диапазоне 1,2-1,4 «балла на Вт», что где-то на 20% лучше, чем на LGA1200 — и на 30%, чем у LGA1151 «Second Edition». Чего и достаточно. Тем более, опять же, «монолитные» 7 нм APU должны стать еще лучше.

Игры

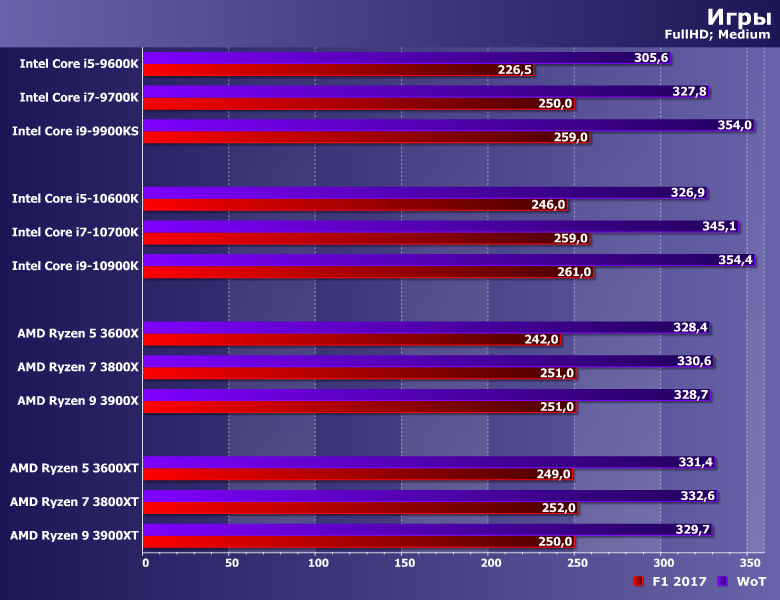

Как уже было сказано в описании методики, сохранять «классический подход» к тестированию игровой производительности не имеет смысла — поскольку видеокарты давно уже определяют не только ее, но и существенным образом влияют на стоимость системы, «танцевать» нужно исключительно от них. И от самих игр — тоже: в современных условиях фиксация игрового набора на длительное время не имеет смысла, поскольку с очередным обновлением может измениться буквально все. Но краткую проверку в (пусть и) относительно синтетичных условиях мы проводить будем — воспользовавшись парой игр в «процессорозависимом» режиме.

Хотя ничего интересного мы в очередной раз не увидели — «узкие места» процессоров этой линейки давно известны. И ничего с ними сделать невозможно, поскольку являются прямым следствием использованной конструкции. Опять же — возможно, что-то получится выжать из новых APU. В данном же случае формально имеем производительность уровня Core i7-9700K или Core i5-10600K. То есть хорошо — но не рекорд. Понятно, что в реальных условиях все вообще упрется в видеокарту, так что поиск рекордов утратит любой смысл. Сегодня важно не это, а то, что изменений не предполагалось — и не произошло.

Итого

Как видим, сохранение модельных номеров с добавлением еще одного суффикса вполне оправдано: принципиально это те же процессоры, что и год назад, только немного лучше. Не настолько, чтобы менять Ryzen 7 3800X или даже 3700Х на 3800XT, но привлекательность платформы для обладателей чего-то более старого повышающие. В первую очередь, конечно, это актуально для уже успевших обзавестись платой с разъемом АМ4, благо новые процессоры (как и предыдущие) совместимы и с платами образца 2017 года. И поменять какой-нибудь Ryzen 7 1700Х на новенький 3800ХТ, вообще не трогая память и периферию, уже куда интереснее. Пользователям же LGA115x ранних версий плату менять придется в любом случае, причем чаще всего вместе с памятью — но это нужно делать и при переходе на LGA1200. AMD тактично намекает задумавшимся об апгрейде, что ее продукция обеспечивает более высокий уровень производительности за меньшие деньги — выход ХТ-линейки можно рассматривать и в таком ключе. В общем, просто закрепление материала и не более того. «Более» мы увидим в рамках семейства 4000, причем первые такие продукты (использующие ту же архитектуру Zen2, но другую компоновку) — уже совсем скоро. Однако они ограничатся восемью ядрами, так что позиции Ryzen 9, например, не поколеблют.

Принципиально же новый раунд состоится после появления Rocket Lake и Zen3. Кто к нему окажется лучше подготовлен (AMD или Intel) — покажет время. В любом случае это вопрос минимум месяцев — а скорее, и пары кварталов. В общем, до конца года положение дел на рынке настольных процессоров не изменится. Тем более, свои позиции AMD еще немного упрочила.