Летом прошлого года мы тестировали первых представителей микроархитектуры AMD Zen2 — процессоры Ryzen 7 3700X и Ryzen 9 3900X. Результаты новинок многих шокировали (некоторые до сих пор отойти не могут): внезапно оказалось, что новые Ryzen ни в чем не уступают Intel Core уже и в равных условиях: ядро к ядру. Мало того — и с «равными» начались сложности, поскольку новая чиплетная компоновка позволила компании упаковать под крышку процессора для массовой платформы уже и 12 или 16 ядер, что ранее было присуще лишь HEDT-решениям (немалую часть которых в итоге новые Ryzen 9 и вынесли с рынка вперед ногами). К этому добавилась еще и поддержка PCIe 4.0 — впервые на рынке. И, естественно, все эти чудеса были бы просто невозможны без нового техпроцесса: нанометры, конечно, давно уже у всех свои собственные, так что напрямую их сравнивать не стоит, однако новые «7 нм» TSMC существенно превосходили «12/14 нм» GlobalFoundries и не уступали «14 нм» Intel. Со всеми вытекающими. В общем, настольный Zen2 оказался революцией, причем даже не одной, а несколькими: и в плане микроархитектуры, и по периферийным возможностям, и с производственной точки зрения новые процессоры радикально отличались от предыдущих.

Сегодня же мы встречаем Zen3. AMD поменяла номер — то есть речь идет явно о серьезных изменениях, а не о мелкой шлифовке, типа перехода с Zen на Zen+. При этом, на первый взгляд, «революции» кончились — процессоры имеют ту же компоновку, что и предыдущее семейство. Более того — в них все тот же чип ввода-вывода (IOD), что и ранее, так что и периферийные возможности, и контроллер памяти остались старыми. Все изменения сконцентрированы в CCD-кристаллах, содержащих процессорные ядра и кэш-память. Но производятся они все по тому же техпроцессу, что и ранее. Да и все количественные характеристики ядер остались теми же, что и ранее. Немного повысилась разве что максимальная тактовая частота, но этого можно и не заметить на фоне абсолютных значений.

Не слишком ли AMD оптимистична в нумерации? Ведь не только кодовое имя микроархитектуры поменялось (его все равно не все знают) — новые модели образуют семейство Ryzen 5000, что существенно отличается от 3000 для процессоров на базе Zen2 или APU линейки 4000 с процессорной частью той же микроархитектуры (попутно устранен бардак с системой наименований CPU и APU, за что компании в любом случае отдельное персональное спасибо). На деле основания, чтобы считать изменения существенными, есть. Подробное их изложение — отдельная тема. Здесь мы затронем ее лишь вкратце — для лучшего понимания тестовой части.

Во-первых, все издания уже обошла цифра в 19% — на столько Zen3, по данным компании, эффективнее, чем Zen2 по количеству исполняемых за такт инструкций. На самом деле, все немного сложнее — этот результат получен компанией для восьмиядерных моделей, работающих на фиксированной частоте 4 ГГц, причем касается смеси из 25 программ. 14 из которых — вообще игры, причем в 1080p, и нет никаких подробностей о том, в каких именно условиях получен прирост от 11% до 39%. Также нашлось место и чистой синтетике (или даже ее отдельным специфическим компонентам: например 3D Mark API Overhead Feature Test), но и она продемонстрировала разброс от 9 до 29%. Стимулов же включать совсем «неудачные» сценарии у AMD по вполне понятным причинам не было, но и они тоже вполне возможны. Что самое смешное, что в своих же материалах компания приводит случаи, когда замена Ryzen 9 3900XT на 5900Х дает лишь 5% производительности. Поэтому не стоит надеяться, что все везде, всюду и на всех моделях в реальных условиях ускорится именно на 19% или около того. Медленнее точно не станет — в этом можно быть уверенным. В конкретных случаях может быть и намного больше озвученного. Но для разных семейств процессоров по-разному.

Во-вторых, есть и одно принципиальное изменение: компания наконец-то отказалась от четырехъядерных CCX. По сути, это рудимент разработки первых Zen — тогда в AMD старались сделать хороший четырехъядерный процессор. Но к тому моменту, когда доделали, в таком виде он актуальность практически утратил, поэтому основной упор был сделан на продвижение моделей с шестью и восемью ядрами, которые приходилось «собирать» из двух CCX. Один встречался разве что в APU, но даже четырехъядерные настольные «чистые» процессоры использовали кристаллы от «старших» модели, так что имели «разделенные» на два блока ядра и кэш-память третьего уровня (исключения из этого правила можно пересчитать по пальцам одной руки).

В свое время такой подход позволил компании быстро перескочить с четырехъядерного дизайна на многоядерный, но сразу стал рудиментом. Причем бесполезным — все равно все кристаллы восьмиядерные. А на производительности он временами сказывался отрицательно. При разработке Zen2 отказаться от него не получилось (и без того слишком много революций на одно обновление) — теперь вышло. А теперь возвращаемся к предыдущему пункту — «подъем» IPC компания приводит как раз для восьмиядерных моделей, где эффект и от этой инновации должен быть максимальным. Но, говоря о выросшей игровой производительности, «считает» его дважды — и входящим в те 19%, и отдельно упоминает.

Поэтому делать какие-то априорные предположения на базе теоретических характеристик — занятие неблагодарное. Лучше просто взять и измерить производительность на практике — чем мы сейчас и займемся.

Участники тестирования

| AMD Ryzen 5 5600X | AMD Ryzen 9 5900X | |

|---|---|---|

| Название ядра | Vermeer | Vermeer |

| Технология производства | 7/12 нм | 7/12 нм |

| Частота ядра, ГГц | 3,7/4,6 | 3,7/4,8 |

| Количество ядер/потоков | 6/12 | 12/24 |

| Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 192/192 | 384/384 |

| Кэш L2, КБ | 6×512 | 12×512 |

| Кэш L3, МиБ | 32 | 64 |

| Оперативная память | 2×DDR4-3200 | 2×DDR4-3200 |

| TDP, Вт | 65 | 105 |

| Количество линий PCIe 4.0 | 20 | 20 |

| Интегрированный GPU | нет | нет |

Так получилось, что первыми до нас добрались модели на шестиядерных чиплетах — слишком уж разные, чтобы «сводить» их в рамках одного тестирования. Хотя на самом деле и это решаемо. Поскольку цены новинок выше, чем у условных «прямых предшественников», определенная свобода в выборе таковых есть. Тем более, что особой популярности «летняя» ХТ-линейка не снискала, да и была она все равно не полной, так что сравнивать будем не с ней.

| AMD Ryzen 5 3600 | AMD Ryzen 7 3700X | AMD Ryzen 9 3900X | AMD Ryzen 9 3950X | |

|---|---|---|---|---|

| Название ядра | Matisse | Matisse | Matisse | Matisse |

| Технология производства | 7/12 нм | 7/12 нм | 7/12 нм | 7/12 нм |

| Частота ядра, ГГц | 3,6/4,2 | 3,6/4,4 | 3,8/4,6 | 3,5/4,7 |

| Количество ядер/потоков | 6/12 | 8/16 | 12/24 | 16/32 |

| Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 192/192 | 256/256 | 384/384 | 512/512 |

| Кэш L2, КБ | 6×512 | 8×512 | 12×512 | 16×512 |

| Кэш L3, МиБ | 32 | 32 | 64 | 64 |

| Оперативная память | 2×DDR4-3200 | 2×DDR4-3200 | 2×DDR4-3200 | 2×DDR4-3200 |

| TDP, Вт | 65 | 65 | 105 | 105 |

| Количество линий PCIe 4.0 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Интегрированный GPU | нет | нет | нет | нет |

Но можем взять для сравнения Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 3700X. Формально — младшие в своих линейках и недорогие. Только ведь и Ryzen 5 5600X по-своему тоже недорогой — это на данный момент самый дешевый Zen3. Вот и сравним его с самым дешевым шестиядерным же Zen2 и аналогичным восьмиядерником. Первый-то обогнать дело не хитрое — а вот попробуй сделать такое при меньшем количестве ядер. Ну, а с Ryzen 9 и вовсе особых вариантов нет — просто 3900Х и 3950Х. Опять же превосходство 5900Х над первым сомнений не вызывает, а вот сравнение со вторым намного интереснее.

Тем более, подходить к вопросу нужно именно с этой стороны и по причине разных цен в разных поколениях. Они, напомним, формально увеличились, так что $299 за Ryzen 5 5600X — это ближе к $329 за Ryzen 7 3700X, чем к $249 за Ryzen 5 3600XT. Не говоря уже о том, что процессоры «первой волны» зачастую можно приобрести и дешевле рекомендованных цен, а любые новинки первое время в рознице продаются существенно дороже положенного. Собственно, отсюда и недовольство части пользователей тем, что серия 5000 стоит дороже условных аналогов из семейства 3000. Насколько такая наценка оправдана — стоит проверить. Вполне возможно, что именно в случае «шестиядерных» моделей это можно считать снижением цен, а не их увеличением — если производительность окажется на уровне «восьмиядерных». А вот последние — новый уровень производительности для самых требовательных покупателей, готовых его оплачивать. Хочется сэкономить? Тогда есть смысл ограничиться моделями предыдущего семейства — возможно, это окажется дешевле (особенно первые месяцы) и не медленнее (или непринципиально медленнее).

| Intel Core i5-10600K | Intel Core i7-10700K | Intel Core i9-10900K | |

|---|---|---|---|

| Название ядра | Comet Lake | Comet Lake | Comet Lake |

| Технология производства | 14 нм | 14 нм | 14 нм |

| Частота ядра, ГГц | 4,1/4,8 | 3,8/5,1 | 3,7/5,3 |

| Количество ядер/потоков | 6/12 | 8/16 | 10/20 |

| Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 192/192 | 256/256 | 320/320 |

| Кэш L2, КБ | 6×256 | 8×256 | 10×256 |

| Кэш L3, МиБ | 12 | 16 | 20 |

| Оперативная память | 2×DDR4-2933 | 2×DDR4-2933 | 2×DDR4-2933 |

| TDP, Вт | 125 | 125 | 125 |

| Количество линий PCIe 3.0 | 16 | 16 | 16 |

| Интегрированный GPU | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 |

Что же касается процессоров Intel, то мы просто и волюнтаристски взяли тройку старших моделей в линейках Core i5, i7 и i9. На самом деле, подошли бы любые, поскольку нужны они сегодня лишь в качестве ориентиров. Причина проста: для любителей пресловутого философского сочетания «цена / производительность» (причем в вырожденном виде — когда берется цена процессора и производительность системы на нем) модели для LGA1200, равно как и LGA1151 интереса не представляют. Но они по-прежнему продаются в больших количествах, поскольку есть и другие критерии — и объективные, и еще больше субъективных. Раз обновление ассортимента AMD затрагивает только процессоры, но не платформу в целом — и первые-то в основном остаются на месте, не говоря уже про вторые (среди которых иногда встречаются и по-настоящему забавные, вплоть до «есть хороший и дорогой кулер с креплением только под LGA115x — не хочу его менять при апгрейде»). Поэтому утверждать, что между непосредственно процессорами обеих компаний есть прямая конкуренция в чистом виде (то есть основанная только лишь на их технических и потребительских характеристиках), было бы излишне самонадеянным. На практике все сложнее. Но любые улучшения продукции любого из вендоров, безусловно, немного смещают баланс в его пользу, и к увеличению производительности (даже безотносительно цены) это тоже относится. Поэтому совсем без сравнения не обойтись, но и пытаться как-то загнать его участников в какие-то рамки бессмысленно. Разве что абстрактно-инженерные — типа количества ядер.

Прочее окружение традиционно: видеокарта AMD Radeon Vega 56, SATA SSD и 16 ГБ памяти DDR4. Тактовая частота памяти максимальная по спецификации процессоров. Технологии Intel Multi-Core Enhance и AMD Precision Boost Overdrive отключены — для второй это свойственно по умолчанию, а вот первую многие платы норовят втихую включить. Вот они уже наряду с частотой памяти на производительность влияют, а их использование требования к плате и чипсету делают более конкретными, но в штатном режиме никаких проблем нет. Да и само по себе включение МСЕ без разгона увеличивает производительность Core i9-10900K лишь на 3% при росте энергопотребления на 5%, в чем мы уже убеждались. Поэтому практического смысла, на наш взгляд подобные технологии все равно не имеют. Другое дело — ручной разгон, но тут уж все индивидуально. И зависит как от техники, так и от личного везения.

Методика тестирования

Методика тестирования подробно описана в отдельной статье, а результаты всех тестов доступны в отдельной таблице в формате Microsoft Excel. Непосредственно в статьях же мы используем обработанные результаты: нормированные относительно референсной системы (Intel Core i5-9600K с 16 ГБ памяти, видеокартой AMD Radeon Vega 56 и SATA SSD) и сгруппированные по сферам применения компьютера. Соответственно, на всех диаграммах, относящихся к приложениям, безразмерные баллы, так что здесь везде «больше — лучше». А игровые тесты с этого года мы окончательно переводим в опциональный статус (причины чего разобраны подробно в описании тестовой методики), так что по ним будут только специализированные материалы. В основной линейке — только пара «процессорозависимых» игр в невысоком разрешении и среднем качестве — синтетично, конечно, но приближенные к реальности условия для тестирования процессоров не годятся, поскольку в таковых от них ничего не зависит.

iXBT Application Benchmark 2020

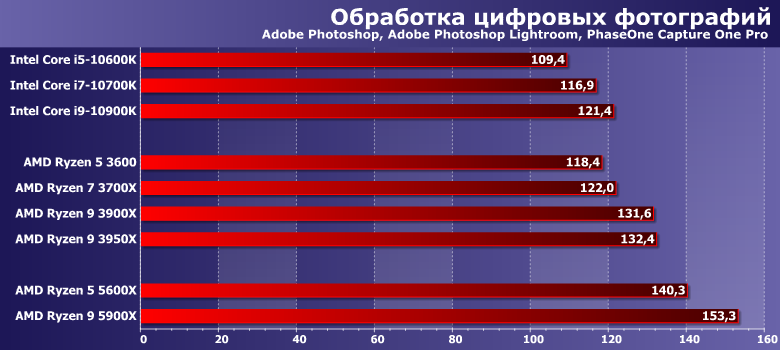

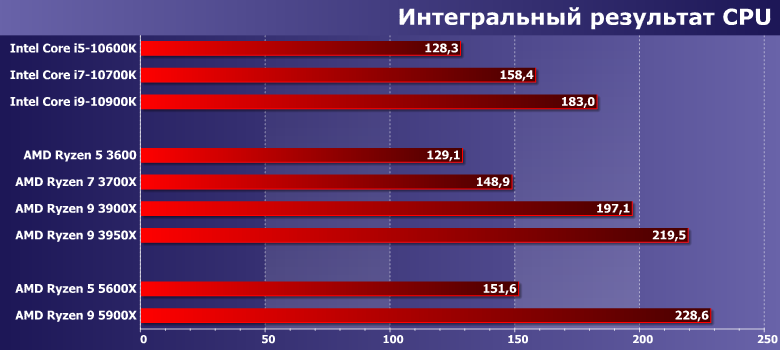

Обновление ассортимента Intel исправило ситуацию, когда Ryzen 5 конкурировали с Core i7, хотя стоили дешевле Core i5, да и выше положение дел было аналогичным. Однако установившееся равновесие было весьма шатким — фактически старший Core i5 лишь догнал младший Ryzen 5 («временные» модели без SMT типа 3500/3500Х так и не были легализованы, так что их можно не учитывать), да и в паре «старший Core i7 / младший Ryzen 7» получилось также. Причем это лишь равенство по производительности — ценовой паритет не восстановился. Причины чего были не раз объяснены — фактически это все те же процессоры с той же архитектурой и техпроцессом. Новая платформа по состоянию на сегодняшний год — лишь девальвация торговых марок внутри Core с соответствующей уценкой, но никаких инноваций. У AMD — в очередной раз именно они, так что равновесие снова нарушилось. Не до состояния прошлогоднего погрома, но по сути, новые Ryzen 5 лишь немного отстают от старых Ryzen 7 (прирост производительности каждого ядра оказался лишь немногим ниже эффекта от разного их количества) — а с некоторыми Core i7 уже могут конкурировать на равных. Например, i7-10700F — который как раз близок к 5600Х по рекомендованной цене и тоже лишен видеоядра сравнительно с 10700K/10700KF имеет сниженные частоты и более «зажатый» теплопакет, так что и производительность должна быть более низкой. А учитывая, что реальные розничные цены на процессоры под LGA1200 пока еще выше рекомендованных в среднем процентов на 20, ценовая политика AMD еще более понятна. Хотя, конечно, компания все меньше и меньше похожа на «защитника обездоленных», но это объяснимо — так ей выглядеть приходилось лишь пока в ассортименте были только процессоры, которые можно было продавать исключительно дешево. Новые линейки такой проблемы лишены прямо со старта.

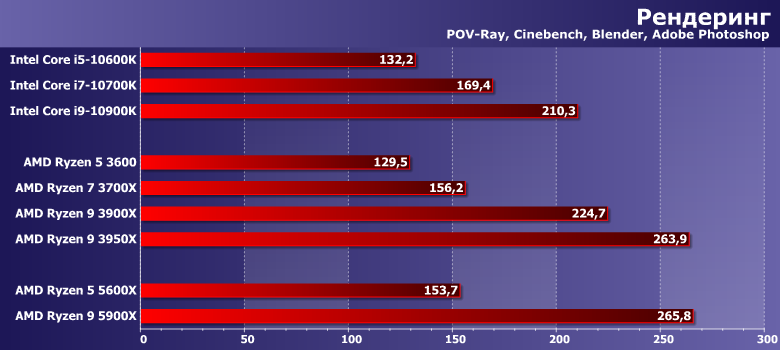

Особенно интересно сравнение выглядит «этажом выше» — тут масштабируемость «по ядрам» была на практике куда более слабой, чем в «однопроцессорных» линейках. 5900Х же «подрос» относительно 3900Х в той же степени, что и 5600Х к 3600 — и этого уже достаточно, чтобы обогнать былого флагмана линейки в виде 3950Х! В этой связи любопытно будет, разумеется, посмотреть на 5950Х. А почему летняя ХТ-линейка закончилась на 3900ХТ — тоже понятно: компания уже «знала» как будет работать Zen3, так что делать «калифа на час» ей было не интересно. Прямой конкуренции с процессорами Intel в этом сегменте вовсе нет — десятиядерный 10900K и ранее отставал от Ryzen 9. Сейчас он формально стал стоить дешевле того же 5900Х, а фактически компания выставила на него рекомендованную цену на уровне текущей реальной 10900K (какое коварство!) со всеми вытекающими. Включая и свободу ценового маневра при необходимости.

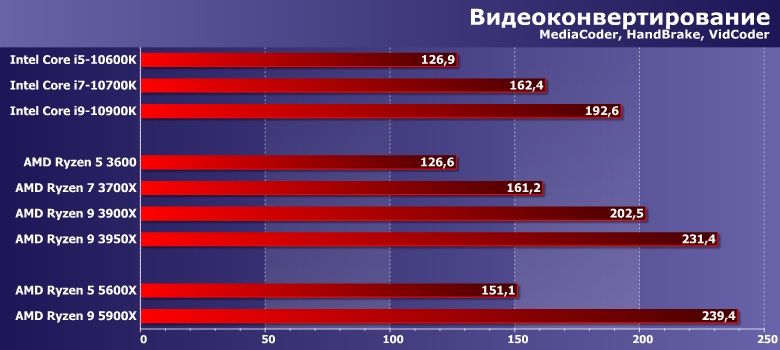

Фактически ничего не изменилось. Разве что можно проводить четкие параллели, что шесть «новых» ядер равны восьми «старым». Поэтому мы с нетерпением ожидаем появления на руках восьми «новых» — в т. ч. и в сдвоенной конфигурации. Тем более, что Intel в этой группе ранее можно было иногда присудить победу «по очкам» (т. е. без учета цен), так что понятно, что именно над такими нагрузками оптимизаторы у AMD работали наиболее активно.

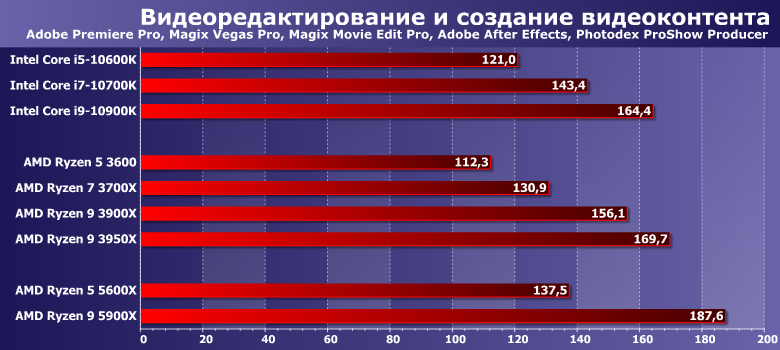

Что верно и здесь. «По очкам» Core были впереди — так что лишь 3950Х мог «вырвать» формальную победу, но лишь небольшую и при существенно более высокой цене. Модификация микроархитектуры оказалась куда более эффективным мероприятием, чем наращивание количества ядер. Поэтому, кстати, возможность «прогнать» эти тесты на Ryzen 7 5800X мы ждем вообще с максимальным нетерпением — он может оказаться попросту лучшим выбором для работы с видео. Не самым быстрым — а оптимальным с учетом цены. А самые быстрые тут Ryzen 9 — уже без каких-либо оговорок.

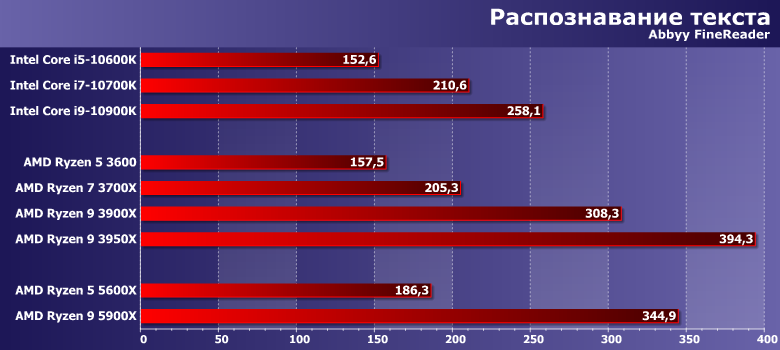

«Удар на добивание» в чистом виде. Мы уже отмечали, что в этой группе программ и шесть ядер-то «с запасом», поэтому определяющим является их качество, а не количество. Та самая «однопоточная производительность» о невозможности которой так долго говорили меньшевики до выхода Zen2 делала лидерами разные Core — и количеством ядер тут ничего исправить было нельзя. В прошлом году роли радикально поменялись. А Zen3 — новый шаг на том же пути. Не менее результативный.

Противоположный случай — когда количество ядер сложно скомпенсировать их качеством. Хотя новинки пытаются это сделать — и небезуспешно. Но прирост производительности в каждой паре отличается — для «младших» линеек он явно больше, чем для «старшей». Хотя по большому счету так и должно быть — в «младшей» заодно сыграло и изменение компоновки: речь теперь идет о полностью монолитном дизайне с единой кэш-памятью (до последней же FineReader очень охоч). В «старшей» исчезает разделение внутри чиплета — но два чиплета остаются на месте, что сказывается. С другой стороны, в очередной раз вспоминается анекдот про похороны преферансиста: и так хватило. Да и для «младших» вообще актуальнее — в их случае еще можно говорить о какой-то прямой конкуренции «ядро в ядро», а у Ryzen 9 изначально есть фора в их количестве. Поэтому какое-то сравнение возможно лишь с Core i9 для LGA2066 — но не LGA1200: эта платформа в подобных сценариях априори аутсайдер.

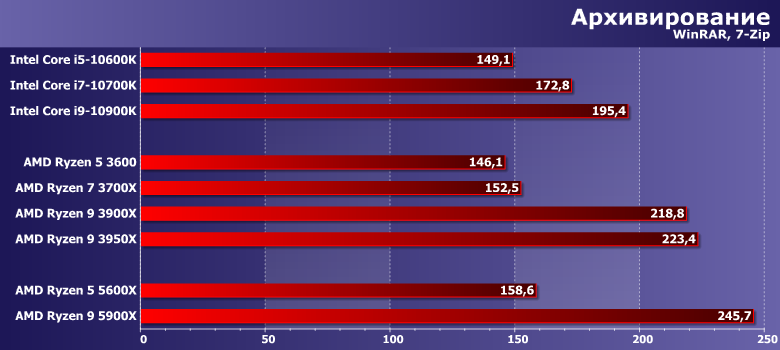

Что забавно, в этих программах результаты сильнее улучшились как раз у старших моделей, хотя мы готовы были увидеть обратное — по описанным выше причинам. Но вообще все больше усиливается ощущение, что переделкой ядер тут большого эффекта не добьешься. Укрупнением ССХ, как видим, тоже. Хотя надо еще модели на восьмиядерных чиплетах протестировать — в их случае «открытия» вполне возможны. Но в предыдущем семействе было заметно, как производительность менялась практически скачками — вместе с емкостью L3. И в новом — пока подобное. Т. е. в первую очередь критична система памяти и задержки при доступе к ней. А с ними все как и ранее не слишком гладко. С другой стороны, сила солому ломит — Ryzen 9 и ранее все равно выходили на первые позиции, да и Ryzen 5 держались на уровне «своих» конкурентов. Теперь и их обходят. А что там с новыми Ryzen 7 — как уже сказано, нужно проверить. Возможно, что теперь-то «зазор» между семействами увеличится до тех ~11%, что мы видели в паре Ryzen 3 3100/3300X — предпосылки к чему появились.

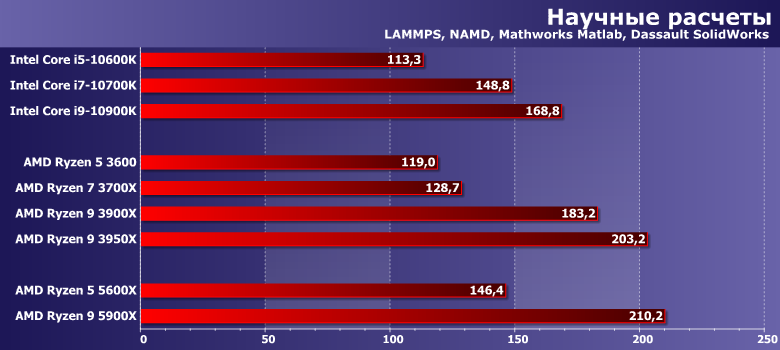

И в этой группе программ посмотреть на обновленный Ryzen 7 тоже будет интересно, поскольку кое в чем она похожа на предыдущую. А чем-то — на пред-предыдущую. Для Ryzen 5 же, равно как и для «младшего» Ryzen 9, дела здесь хорошо складывались и ранее, а теперь стало еще лучше, вплоть до прекрасного :)

В общем и целом, мы получили... нечто похожее на 19%, которые сама компания «намерила» для новой микроархитектуры. Не в точности, поскольку задачи поставить всех испытуемых в совсем равные синтетичные условия не было, да и сценарии у нас, мягко говоря, сильно отличаются (хотя пара приложений и пересекается) — но похоже на то. А такое улучшение сказывается всегда и везде — в отличие от экстенсивных методов, так что внутри «своего» ассортимента новые модели спокойно «убивают» предшественников более высокого ранга, так что повышение цен вполне оправданное. Ну и межфирменная конкуренция возвращается в какой-то степени к состоянию начала года. Не полностью, а частично — но близко к тому.

Энергопотребление и энергоэффективность

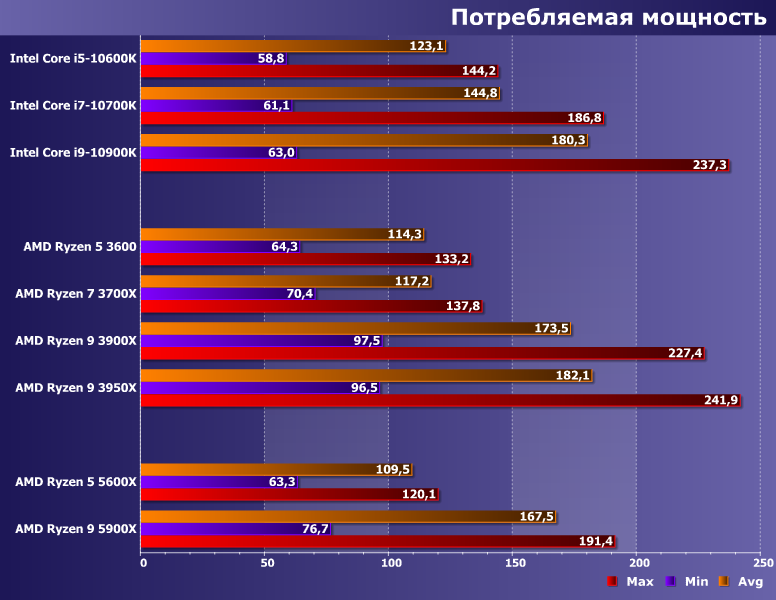

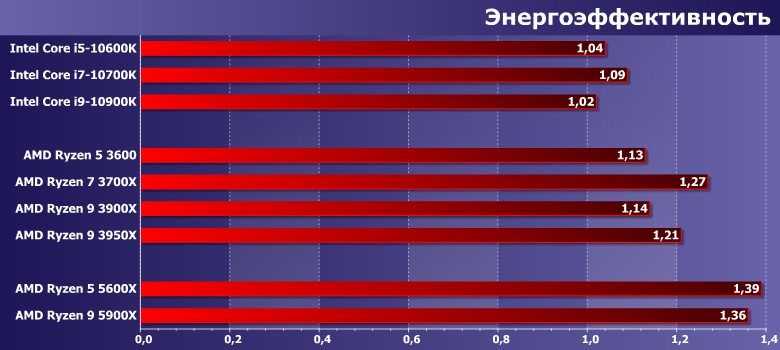

Что еще больше радует, новые процессоры AMD получились не только быстрее старых, но и экономичнее. Для Ryzen 5 это выражено в меньшей степени — а вот Ryzen 9 перестали быть «конкурентами» Core i9 в этом качестве, «опустившись» ближе к Core i7.

Соответственно, и энергоэффективность выросла. Причем окончательное слово еще не сказано — понятно, что лучшие чиплеты идут на «полные» конфигурации, а шестиядерные модели вынуждены «обходиться» чем попроще — в т. ч. и частичным браком. С другой стороны, за год и в количестве последнего могли быть изменения: недаром же сейчас компания готова «выкатить» 16-ядерную модель сразу, а не с задержкой на несколько месяцев.

Игры

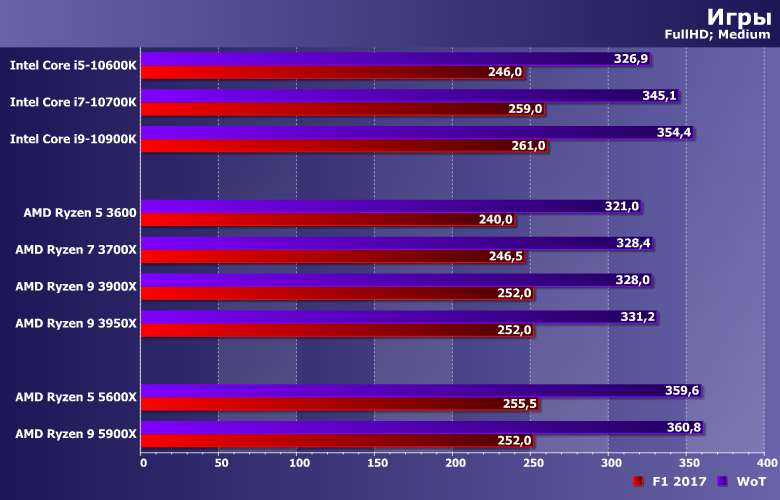

Как уже было сказано в описании методики, сохранять «классический подход» к тестированию игровой производительности не имеет смысла — поскольку видеокарты давно уже определяют не только ее, но и существенным образом влияют на стоимость системы, «танцевать» нужно исключительно от них. И от самих игр — тоже: в современных условиях фиксация игрового набора на длительное время не имеет смысла, поскольку с очередным обновлением может измениться буквально все. Но краткую проверку в (пусть и) относительно синтетичных условиях мы проводить будем — воспользовавшись парой игр в «процессорозависимом» режиме.

Впрочем, и здесь есть на что посмотреть. Например, лидерство в «танчиках» или резкий прыжок Ryzen 5 в F1 2017. Старшую же модель явно что-то «держит». Хотя ничего аномального — компания, конечно, на рост игровой производительности делает серьезный акцент, но даже сама в своих материалах приводит примеры игр, в которых Ryzen 9 работает медленнее, чем Core i9-10900K. Или где новые процессоры стали быстрее старых всего процентов на 5. В общем, все сильно зависит от конкретных приложений, настроек, видеокарт и т. п. Поэтому после того, как у нас на руках «соберутся» все модели, мы планируем детальное изучение данного вопроса. Именно его и никакого более — для тех, кто желает разобраться досконально. Хотя понятно, что заниматься этим можно только из любви к искусству — на деле какие-то серьезные претензии можно было предъявлять только к Zen/Zen+. Да и относилось это разве что к такой специфической области, как Full HD-гейминг на 100+ FPS с топовой видеокартой. В более-менее приближенных к реальности ситуациях все очень быстро «упиралось» в видеокарту — даже с такими моделями. С прошлого года в основном и эта «проблема» отпала. Сейчас тоже улучшения есть — не везде и разные по величине, но водятся. По крайней мере, это можно утверждать точно: проверено.

Итого

Новая микроархитектура AMD является существенным шагом вперед — но эволюционным, а не революционным. Это можно расценивать двояко. С одной стороны, не случилось ничего принципиально нового — все тот же техпроцесс, все та же чиплетная компоновка в настольных моделях, все тот же набор периферийных интерфейсов. Просто компания устранила некоторые найденные узкие места — в т. ч. и ставший уже архаикой четырехъядерный «базовый блок» (который в своей время позволил разработать масштабируемую архитектуру, но быстро начал мешать многоядерным моделям — как раз самым интересным). В результате новые процессоры просто быстрее и экономичнее старых. Не так уж много — но и не так уж мало. Тем более, что чуть ранее в этом году AMD навела порядок с чипсетами для АМ4, что повысило привлекательность платформы в целом. Покупателям Zen2 год назад приходилось разрываться между полной функциональностью самих процессоров, которую можно было получить лишь при покупке новых плат на базе Х570 (стоивших дороже младших Ryzen 5) — и желанием сэкономить, реализующимся лишь при выборе «старых» чипсетов 300-й и 400-й линеек, в немалой степени устаревших еще на момент появления. Сейчас на рынке есть достаточное количество плат на А520 и В550 на любой вкус и кошелек, гарантированно совместимых и с Zen3. Но и любителей апгрейда не забыли — несмотря на первоначальные планы, в конечном итоге компания обещала поработать и над «прикручиванием» новых процессоров к B450 и X470. Понятно, что не для всех моделей плат это получится, а бета-версии прошивок в любом случае нужно будет использовать на свой страх и риск, но и такое решение намного лучше, чем ничего. Особо мнительные же пользователи смогут ограничиться сохранившимися в ассортименте, но продолжающими дешеветь Zen2. В этом плане сохранение все той же платформы стоит, скорее, приветствовать — нежели наоборот. Тем более, что и добавлять к ней по большому счету пока нечего. Равно как и используемый техпроцесс остается актуальным — некоторые (не будем показывать пальцем) до сих пор разработки шестилетней давности активно используют и все равно что-то путное нередко получается.

Вообще говоря, с точки зрения потребителя подобные эволюционные изменения обычно в наибольшей степени и полезны. Не нужно ничего срочно менять, не нужно переоценивать старые ценности, нет необходимости чего-то ждать. Платформа — есть, память, периферия и системные платы — есть, причем уже давно лежат в магазинах в широком ассортименте. Просто расширился сам по себе ассортимент процессоров — к хорошим моделям добавились еще более интересные. Архитектурно в первом приближении они аналогичны «хорошим», специфических программных оптимизаций тоже ждать не нужно. Причем и процессоры предыдущего поколения тоже никуда не исчезают, так что если новые по каким-то причинам не устраивают (например, из-за цены), то можно продолжать приобретать старые модели. А можно и заранее запланировать апгрейд (как некоторые любят): купить сегодня недорогую систему на базе Ryzen 5 3600 или даже Ryzen 3 3100 и «держать в уме» производительность Ryzen 9 5000, зная, что уж на такой-то процессор в перспективе перейти точно получится более ничего не меняя. С любой точки зрения — одни плюсы.