Когда-то все тестирования компьютерных систем и процессоров для них мы проводили с одинаковыми дискретными видеокартами. Такой подход проблем не вызывал — в основном приходилось работать с модульными настольными компьютерами, что обеспечивало и необходимую гибкость в их конфигурировании. Да и фиксация видеокарты требовалась в основном для игр — прочие приложения на тот момент на их возможности как правило не полагались. А игры тогда входили в стандартную методику — почему это и требовалось. Да и интегрированная графика тогда делала первые шаги, а многие ее реализации просто «тормозили» процессоры и в программах общего назначения.

Позднее возможность сохранять данный подход пропала — по мере того, как росло количество изучаемых «неконфигурируемых» систем. Впрочем, GPU по-прежнему никак не сказывался на работе подавляющего большинства программ, а вот игры пришлось вынести в опциональный набор. Вне его сравнивать производительность непосредственно процессоров друг с другом возможность осталась — вне зависимости от конкретного GPU. Одно время большинство тестирований даже настольных систем удавалось проводить исключительно с ориентацией на IGP. Просто потому, что в период с 2014 по 2017 год большинство новинок им снабжалось: AMD тогда развивала только APU, а у Intel интегрированным GPU снабжались все настольные процессоры. В основную канву не укладывались HEDT, а также специальные игровые тестирования, но и то, и другое можно было делать по адаптированным по месту методикам.

А вот после 2017 года пришлось возвращаться к оригинальному подходу. В той мере, в которой он был возможен, конечно — компактные и/или портативные системы гибко конфигурировать не получается, так что приходится использовать as is. Но уже с поправкой на GPU — который постепенно начали задействовать многие программы, перекладывая на него часть работы с процессора. Впрочем, как показало наше прошлогоднее тестирование AMD Ryzen 5 3400G и Intel Core i5-9600K с интегрированной графикой и двумя дискретными видеокартами особых сложностей это не составляет: большинству программ тестовой методики конкретная модель видеокарты не важна: либо не используется вовсе, либо используется одинаковым образом. Существенно по-разному работают только Adobe Premiere Pro и Magix Movie Edit Pro: используемые нами версии уже умеют задействовать GPU Intel, но еще игнорируют все остальные решения. Сейчас ситуация постепенно меняется, но как и на сколько — будем выяснять уже в рамках новой методики тестирования, которая в скором времени будет готова. Пока же этот момент нужно просто учитывать, но к теме есть смысл вернуться еще раз, благо обе компании обновили свои процессоры. У Intel это первое изменение микроархитектуры за пять лет, а AMD в прошлом году увеличила количество ядер в APU с четырех до восьми — а в этом тоже перевела их на новую микроархитектуру. Понятно, что «чистые» процессоры компании могут иметь большее количество ядер — а при равном стоят дешевле, сохраняя преимущество в количестве кэш-памяти, поддержке PCIe 4.0 и т. п. У Intel же другая проблема — графика есть везде (просто в части процессоров заблокирована — но без изменения прочих характеристик), однако производительность ее, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А в моделях до прошлого года та же проблема касалась даже функциональности. Казалось бы, выбор очевиден: если есть возможность поставить видеокарту, так и нужно это сделать. Даже если к ней серьезных требований нет — хотя бы недорогую. Но именно, что «казалось» — поскольку недорогих на современном рынке практически нет. Есть, разве что, давно не обновляемые бюджетные «затычки» — которые по некоторым параметрам еще хуже интеграшек (даже интеловских) — но в современных условиях стоят практически как настоящие. И в таких условиях ориентация на интегрированную графику (хотя бы на время — чтоб дождаться нормализации цен) вполне оправдана. А тут как раз к нам пришел новый Ryzen 5 5600G, который (в отличие от предыдущего поколения APU) компания планирует активно продавать и в розницу — так что решено было начать работу с ним именно с такого материала. Для которого потребовалось протестировать еще несколько процессоров AMD и Intel, но все равно давно собирались это сделать.

Отметим, что игровых тестов мы сегодня касаться не будем — недавно уже этим занимались применительно к большинству испытуемых. За исключением 5600G — но GPU в новой линейке почти не изменился. Со временем (не позднее, чем соберем всю новую коллекцию) проработаем этот вопрос более детально. А пока — процессорная часть, благо это как раз главное изменение и в AMD Cezanne, и в Intel Rocket Lake.

Участники тестирования

| Intel Core i5-9600K | Intel Core i5-10600K | Intel Core i5-11600K | |

|---|---|---|---|

| Название ядра | Coffee Lake Refresh | Comet Lake | Rocket Lake |

| Технология производства | 14 нм | 14 нм | 14 нм |

| Частота ядра, ГГц | 3,7/4,6 | 4,1/4,8 | 3,9/4,9 |

| Количество ядер/потоков | 6/6 | 6/12 | 6/12 |

| Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 192/192 | 192/192 | 192/288 |

| Кэш L2, КБ | 6×256 | 6×256 | 6×512 |

| Кэш L3, МиБ | 9 | 12 | 12 |

| Оперативная память | 2×DDR4-2666 | 2×DDR4-2933 | 2×DDR4-3200 |

| TDP, Вт | 95 | 125 | 125 |

| Количество линий PCIe | 16 (3.0) | 16 (3.0) | 20 (4.0) |

| Интегрированный GPU | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 750 |

В прошлый раз мы остановились на Core i5-9600K, однако в рамках перехода с LGA1151 на LGA1200 производитель сначала наделил это семейство поддержкой Hyper-Threading (точнее — перестал ее блокировать) ничего существенно не меняя в кристалле, а затем на смену Comet Lake пришел Rocket Lake. В котором уже и микроархитектура процессорных ядер новая, и GPU — новый, и контроллер PCIe уже Gen4… И вообще — все красиво, кроме одного: все великолепие базируется все на том же 14-нанометровом процессе, поэтому кристалл получился очень большим и прожорливым. Все как в анекдоте про новый комфортабельный авиалайнер: а теперь пристегните ремни — и мы попытаемся взлететь со всем этим на борту. Это мы уже хорошо знаем — поскольку всю эту тройку процессоров тестировали и не раз. Но два из нее — только с дискретной видеокартой.

| AMD Ryzen 5 Pro 4650G | AMD Ryzen 7 Pro 4750G | AMD Ryzen 5 5600G | |

|---|---|---|---|

| Название ядра | Renoir | Renoir | Cezanne |

| Технология производства | 7 нм | 7 нм | 7 нм |

| Частота ядра, ГГц | 3,7/4,2 | 3,6/4,4 | 3,9/4,4 |

| Количество ядер/потоков | 6/12 | 8/16 | 6/12 |

| Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 192/192 | 256/256 | 192/192 |

| Кэш L2, КБ | 6×512 | 8×512 | 6×512 |

| Кэш L3, МиБ | 8 | 8 | 16 |

| Оперативная память | 2×DDR4-3200 | 2×DDR4-3200 | 2×DDR4-3200 |

| TDP, Вт | 65 | 65 | 65 |

| Количество линий PCIe | 20 (3.0) | 20 (3.0) | 20 (3.0) |

| Интегрированный GPU | Radeon | Radeon | Radeon |

Изначально было решено ограничиться шестиядерными процессорами, благо 5600G (а он сегодня главный герой — поскольку единственный совсем новый) именно такой, однако, поразмыслив, мы добавили в набор и старший прошлогодний APU, хоть в нем и восемь ядер. Зато старых — фактически позапрошлогодних, причем в настольных процессорах линейки 3000 (которые тоже Zen2) и в 2019 году было до 16 ядер. Но там такое получилось благодаря чиплетной компоновке. А все APU больше похожи на процессоры Intel — используют один монолитный кристалл. 7-нанометровый техпроцесс позволил «запихнуть» туда и восемь ядер вместе с GPU, но больше — пока сложно. И без того пришлось сильно ограничить емкость кэш-памяти, да и поддержки PCIe 4.0 APU все еще не имеют. При переходе с Renoir на Cezanne ничего существенно не поменялось — для этого компании тоже нужны новые техпроцессы. Но ядра теперь Zen3, а не Zen2 — причем в виде единого блока: без разбиения по четырехъядерным CCX, как ранее. Единый же и кэш третьего уровня, причем его емкость удвоилась. Несмотря на ограниченный транзисторный бюджет, пойти на это было необходимо — низкая емкость L3 была, пожалуй, самым слабым местом Renoir. В чиплетах «чистых» процессоров обеих линеек, напомним, его вообще 32 МиБ, так что отставание от них лишь сократилось, но не устранено. Но и это должно сказаться благотворно — равно как и новая микроархитектура сама по себе.

Методика тестирования

Методика тестирования подробно описана в отдельной статье, а результаты всех тестов доступны в отдельной таблице в формате Microsoft Excel. Непосредственно в статьях же мы используем обработанные результаты: нормированные относительно референсной системы (Intel Core i5-9600K с 16 ГБ памяти, видеокартой AMD Radeon Vega 56 и SATA SSD — в сегодняшней статье таковая принимает и непосредственное участие) и сгруппированные по сферам применения компьютера. Соответственно, на всех диаграммах, относящихся к приложениям, безразмерные баллы — так что больше всегда лучше. А игровые тесты с этого года мы окончательно переводим в опциональный статус (причины чего разобраны подробно в описании тестовой методики), так что по ним будут только специализированные материалы.

iXBT Application Benchmark 2020

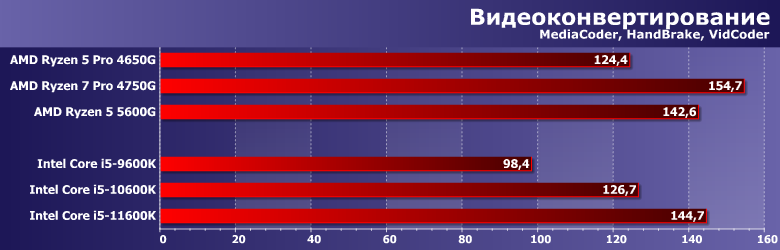

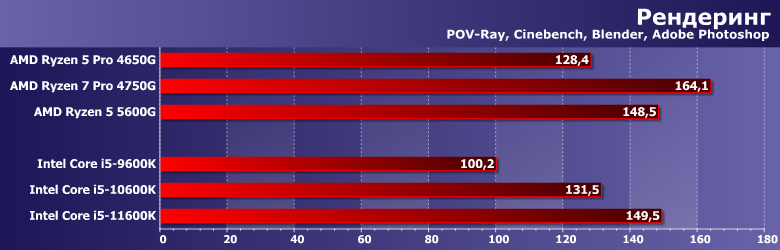

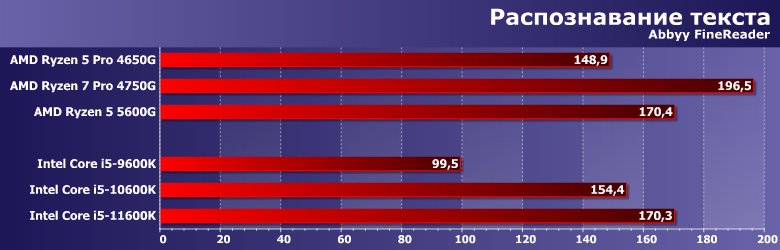

Задача в первую очередь на вычисления, причем многопоточные вычисления — поэтому важно количество ядер и потоков. Можем увеличить их количество? Это эффективнее, чем улучшение качества ядер. Поэтому лидером остается 4750G (ибо тут он единственный с формулой 8C/16T), а процессорам Intel больше дало возвращение Hyper-Threading, нежели глубокая модернизация. Но в целом последняя хорошо заметна у обоих компаний — и эффективность практически одинаковая. Да и производительность того же уровня: если 4600G/4650G были непосредственными конкурентами Core i5-10600K, то 5600G уже идет ноздря в ноздрю с i5-11600K.

Ничего не изменилось. Хотя и не могло. Теоретически оптимизация ПО может позволить Core i5-11600K где-то ускориться (благодаря поддержке AVX512), но пока — паритет. Точнее, его сохранение — как и в прошлом году. Вот в позапрошлом было хуже — тогда APU AMD содержали лишь четыре ядра «старой» архитектуры, куда менее эффективной, нежели Skylake. Поэтому CPU Ryzen 5 были как минимум не хуже Core i5 (на деле одно время и с более дорогими Core i7 отлично конкурировали), а APU Ryzen 5 на такие подвиги были неспособны. Сейчас же уже попарно (2020 или 2021 год издания) одинаковы, т. е. при выборе в первую очередь смотреть нужно на прочие обстоятельства.

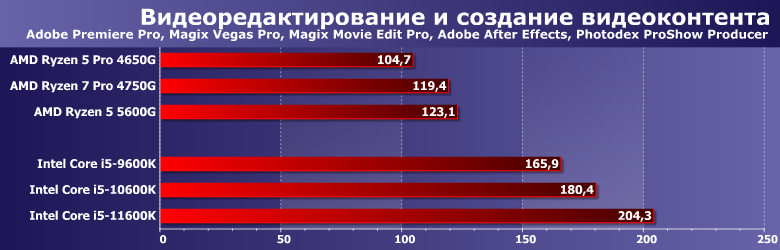

Погром :) Причины которого указаны выше — в двух программах из пяти в процессорах Intel львиную долю работы взял на себя GPU, но работать аналогичным образом с дискретными или интегрированными решениями AMD и Nvidia используемые версии еще не умеют. Бывает и так — мы предупреждали и не раз. Впрочем, понятно, что это не более, чем временное состояние — Intel вообще вопросами кодирования-декодирования видео озаботилась раньше прочих, да и доля рынка компании была всегда слишком большой, чтоб ее игнорировать, а AMD только-только еще предстоит «убедить» всех программистов ответственнее относиться к (хотя бы) APU. Зато, кстати, эффект от модернизации процессорных ядер Intel оказался смазанным — у AMD прирост больше. И хорошо видно, что здесь далеко не все решает количество: новый Ryzen 5 сумел даже хоть немного, но обогнать прошлогодний Ryzen 7.

В этом случае однопоточная производительность вообще на первом месте. И видно, что у Intel пока временами с этим дела обстоят получше — в зависимости от прочих условий, конечно. Но разницу порядка 5% можно и не принимать во внимание — все равно ее без приборов не заметишь.

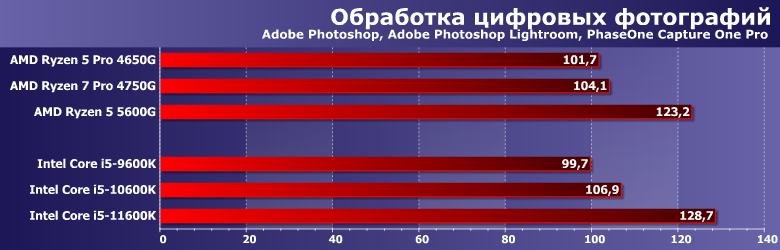

И опять возвращаемся к точному равенству. Но только в паре 11600К-5600G — прошлогодние продукты немного различались не в пользу AMD. Вспоминая «кэшелюбивость» этой программы — и то, что в Cezanne L3 удвоили, механизм решения проблемы понятен.

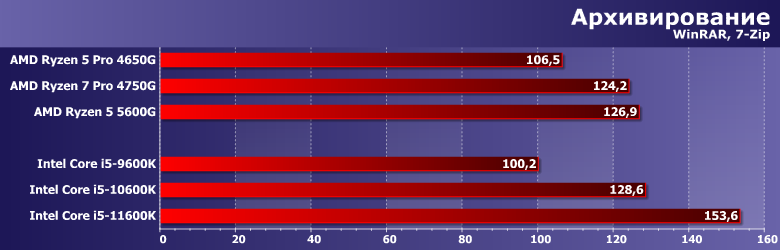

А вот здесь удвоения кэша явно недостаточно. Внутри модельного ряда самой AMD оно (вместе с улучшением ядер) сработало отлично — новый Ryzen 5 сумел обогнать Ryzen 7 из предыдущей коллекции. Но процессоры Intel все равно заметно быстрее. Заметим, что у «чистых» процессоров AMD такой проблемы нет — но там и L3 32 МиБ, а не 16 и не, тем более 8. Причем сами по себе архиваторы на сегодняшний день для многих пользователей уже не слишком актуальны (а когда нужны — на практике отлично справляются и более слабые процессоры), но это же может проявиться и в других классах ПО. Например, поведение игр во многом перекликается как раз с этими программами. И как дела обстоят там — мы обязательно проверим в конфигурации с дискретной видеокартой.

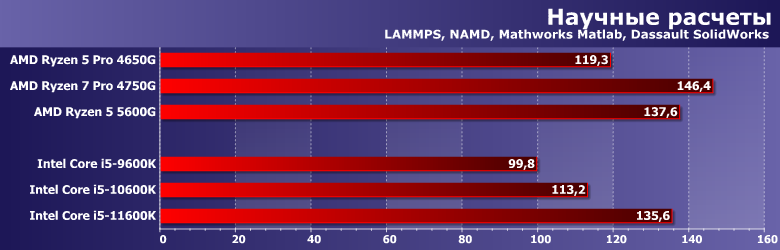

И снова возвращаемся в норму, причем даже с небольшим перевесом APU. Оно и раньше было, причем тут-то Intel даже немного отставания «отвоевал» — но такую разницу сложно считать существенной.

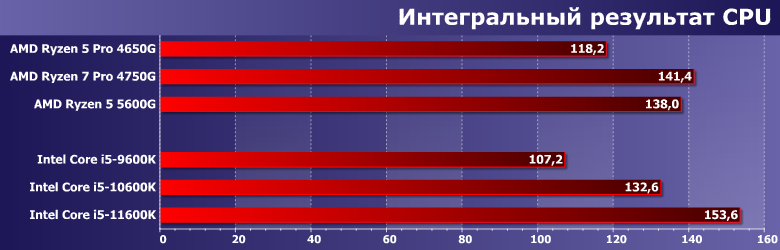

Вот такую — не получится. Однако обусловлена она буквально двумя группами приложений — архиваторами и видеоредакторами. Первая проблема «аппаратная» — решить ее невозможно по крайне мере до тех пор, пока не получится ускорить систему памяти и, в частности, увеличить кэши. Просто это придется учитывать. А вторая — чисто программная. И, в процессе обновления ПО может рассосаться, поскольку это исключительно вопрос совместимости. Что в более новых версиях программ — как уже сказано, постараемся в скором времени проверить. Пока же просто скажем, что и вероятность такого развития событий исключать нельзя. В нормальных же условиях можно говорить о паритете Core i5 и APU Ryzen 5.

По процессорной части — что касается производительности GPU, то там никакого «паритета» как мы хорошо знаем нет. Rocket Lake разве что Athlon обгонять научились — но до Ryzen 3 хотя бы (включая и самые первые модели трехлетней давности) еще далеко. И это не единственная проблема.

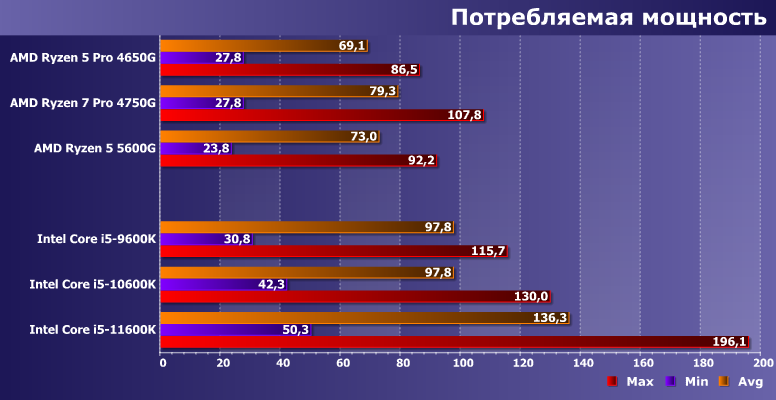

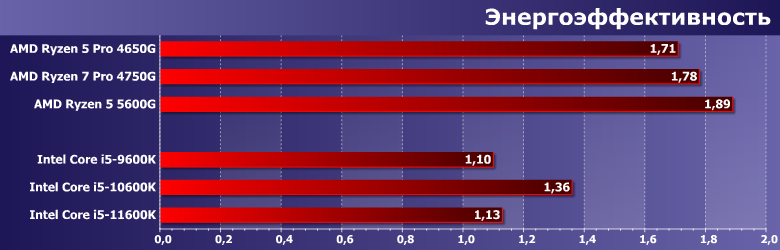

Энергопотребление и энергоэффективность

Иногда можно услышать, что для настольного процессора, дескать, энергопотребление не важно. В принципе, если речь идет об игровом ПК с топовой видеокартой, то на ее фоне... Может быть, и не очень важно. Но если собирается простая (возможно, даже, компактная) система — тут уже хотелось бы поменьше.

Но старый 14-нанометровый техпроцесс «поменьше» не позволяет. В общем-то, и модели трехлетней давности по этому параметру выглядели не очень, LGA1200 разрабатывалась во многом чтобы прокормить прожорливые обновленные модели — но на фоне Rocket Lake это все меркнет. У APU AMD же аппетиты примерно вдвое (в среднем) скромнее, так что на АМ4 можно и компактный компьютер собрать, и со всякими суперкулерами не страдать. С новинками Intel же так лучше не мудрить. С младшими моделями и закрутив лимиты энергопотребления если только — но в этом случае и производительность снизится.

Просто потому, что «старые» 14 нм не позволяют быть сразу и богатым, и здоровым. Можно сделать низкопотребляющий процессор, а можно высокопроизводительный — но это будут два совсем разных процессора. Хотя когда-то этот техпроцесс был лучшим в отрасли, да и до последнего времени позволял Intel худо-бедно выкручиваться. Но хорошо, что этот лошадиный скелет больше можно не пришпоривать. Увы, но пока не в настольном сегменте. А у AMD такой проблемы нет — на настольные APU идут ровно те же кристаллы, что разработаны для мобильного рынка. Куда более энергоэффективные, чем существующие настольные решения Intel.

Итого

Если отвлечься от отдельных взбрыков, то вывод простой — по производительности процессорной части APU Ryzen 5 эквивалентны Core i5 соответствующего года выпуска. За прошедшее время обе компании быстродействие нарастили — но как раз в примерно равных пропорциях. Так, что скорее всего, это же можно распространить и на состязание Ryzen 7 с Core i7. А вот в бюджетном сегменте у AMD новые Ryzen 3 уже есть, тогда как Intel остается с прошлогодними Core i3. Со всеми вытекающими. Впрочем, в скором времени выйдет Alder Lake и LGA1700, что может сильно изменить расклад. Но начнется все это, как обычно, с топовых процессоров и системных плат, потом еще несколько месяцев будут утрясаться цены... В общем, вряд ли многие будут собирать себе компьютер на новой платформе к Новому году. А уж без дискретной видеокарты — точно практически никто.

В таких условиях в первую очередь приходится обращать внимание на другие параметры. Например, цены. Или запредельное (для данного сегмента) энергопотребление Rocket Lake. Или существенно более мощную графику в APU — на уровне младших дискретных видеокарт, что, в общем-то, позволяет поиграть во многие игры. Хотя для кого-то может оказаться важнее бо́льшая функциональность платформ Intel — например, поддержка PCIe 4.0 (у AMD по-прежнему нужно выбирать между интегрированной графикой и новым интерфейсом — вместе они не живут) или USB3 Gen2×2. В целом же, как нам кажется, по совокупности характеристик на данный момент в качестве платформы для домашнего неигрового (но с возможностью запуска некоторых игр) компьютера AMD AM4 выглядит намного лучше, чем Intel LGA1200. В случае последней использование интегрированной графики — это, скорее, временная мера: когда планируется игровая система, но пока нет денег на игровую видеокарту. А APU — сбалансированное решение «все в одном»: быстро, недорого, экономично.

Еще один интересный момент: хотя обе компании в этом году обновили линейки процессоров, старые решения все равно пока не стоит сбрасывать со счетов. Да, они медленнее — но и дешевле. При этом у Intel «десятая» линейка намного экономичнее. А у AMD в очередной раз IGP практически не изменился, так что если делать упор на него, то новинки не слишком нужны. С другой стороны, 4000-я линейка в массовую розничную продажу и не поступала, а вот с приобретением 5000-й в обычных розничных магазинах проблем не будет. И это хорошо — ее там давно многие ждут.