Мы ошибались на 100 лет: Учёные назвали реальную дату, когда человечество «сломало» климат

Когда мы говорим об изменении климата, в голове обычно всплывают образы дымящих заводских труб XX века, нескончаемых автомобильных пробок и стремительного роста графиков выбросов CO₂ после Второй мировой войны. Мы привыкли считать антропогенное влияние на планету относительно недавним феноменом — проблемой, которую осознали лишь наши деды, а решать приходится нам.

А что, если первые, едва уловимые, но вполне реальные отпечатки нашего влияния на планету появились гораздо раньше? Что, если наш «климатический след» тянется не из середины XX века, а из эпохи Шерлока Холмса, паровых машин и газовых фонарей? Недавнее исследование группы климатологов буквально переворачивает наши представления о времени, отправляя точку отсчёта глобальных изменений в прошлое, в далёкий 1885 год.

Машина времени для климатолога?

Конечно, у учёных нет машины времени, чтобы отправиться в викторианскую Англию с современными датчиками. Но у них есть кое-что получше — мощнейшие климатические модели. Исследователи задались элегантным в своей простоте вопросом: если бы у нас были сегодняшние технологии 150 лет назад, что бы мы увидели?

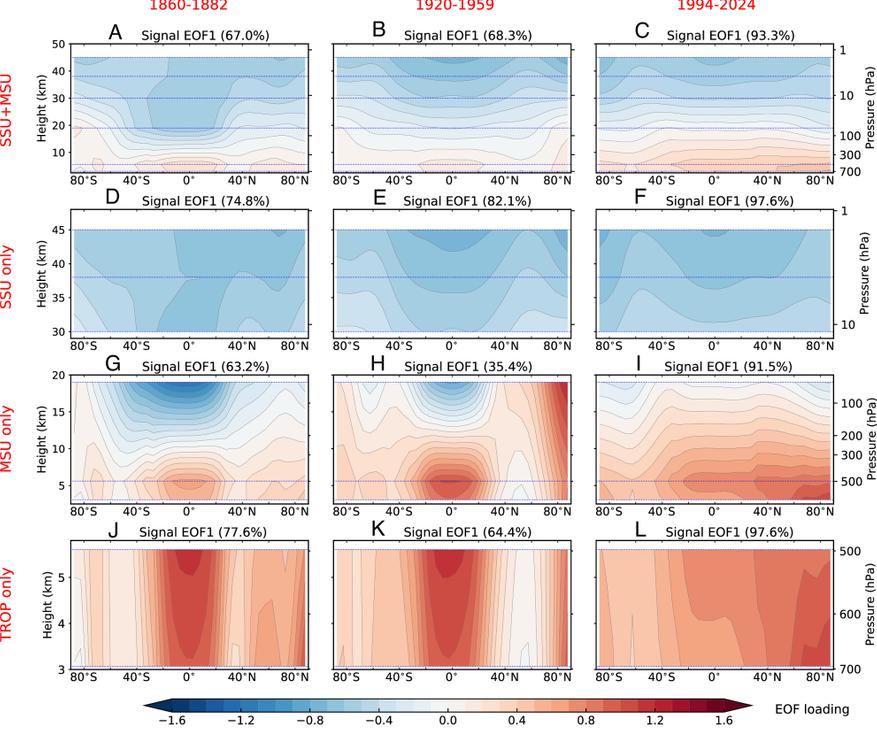

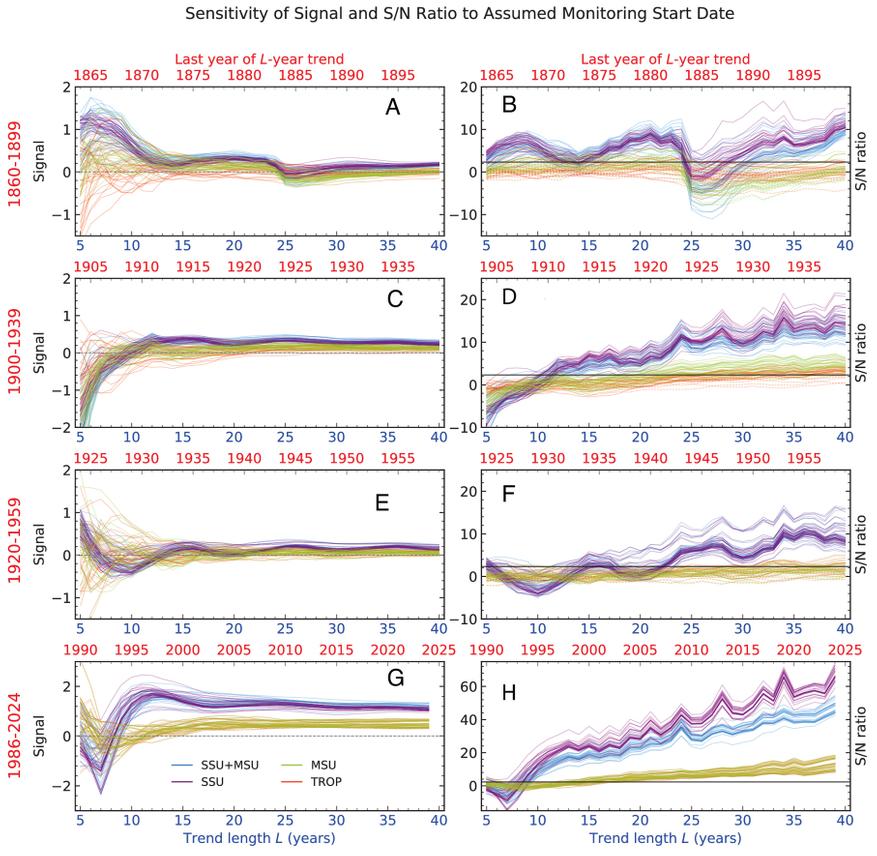

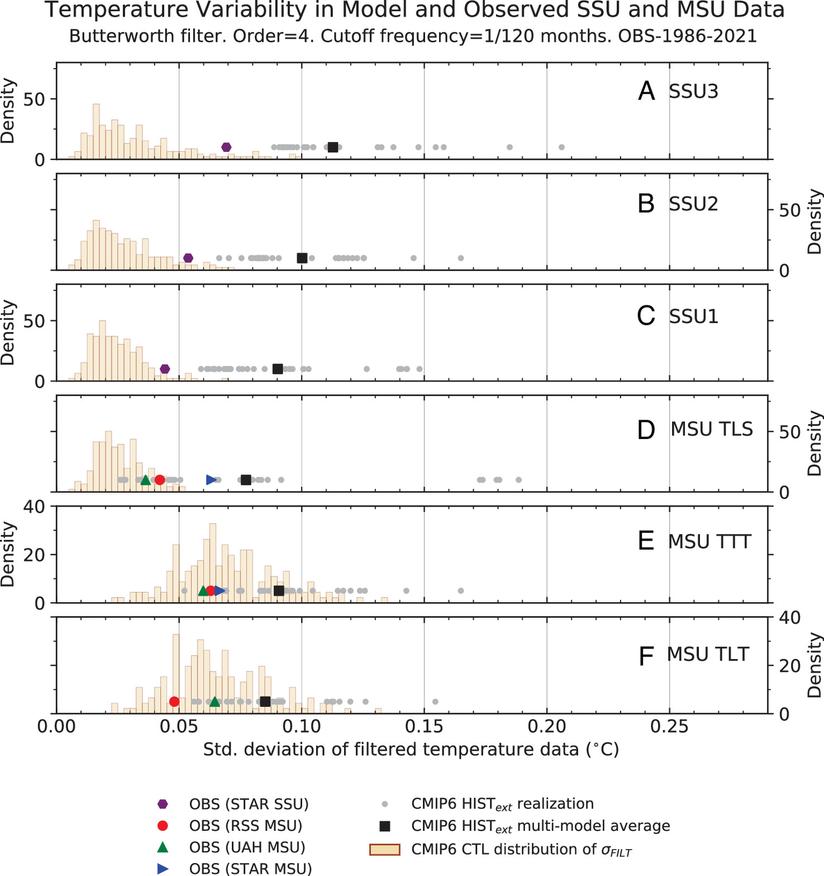

Чтобы ответить на него, они создали сложнейшую симуляцию, своего рода «цифровой двойник» климата прошлого. В эту модель загрузили всё, что известно о той эпохе: исторические данные о выбросах от сжигания угля и древесины (ведь промышленная революция уже шла полным ходом), данные о вулканической активности и солнечных циклах. Затем, используя девять различных, независимо разработанных климатических моделей, они «прогнали» историю с 1860 года, внимательно вглядываясь в один конкретный, очень важный слой атмосферы.

Зачем смотреть так высоко?

Почему учёные сосредоточились не на температуре у поверхности Земли, а на стратосфере — слое атмосферы, который начинается на высоте примерно 10-15 километров?

Представьте, что вы пытаетесь услышать тихий шёпот на оживлённом вокзале. Шум толпы, объявления диктора, гудки поездов — всё это мешает. Примерно так же обстоят дела с температурой в тропосфере, где мы живём. На неё влияет огромное количество факторов: смена дня и ночи, сезоны, океанские течения, случайные погодные аномалии. Этот «шум» делает очень трудным выявление слабого, но постоянного сигнала — глобального потепления, особенно на его ранних стадиях.

Стратосфера — это, если хотите, «тихая комната» нашей планеты. Она гораздо меньше подвержена погодной суете. Но самое главное — она реагирует на парниковые газы совершенно иначе.

Когда тепло внизу — холодно наверху

Звучит как парадокс, не так ли? Но в этом и заключается ключ к разгадке. Парниковый эффект, вызванный газами вроде CO₂, работает как одеяло, укутывающее Землю. Это одеяло удерживает тепло в нижних слоях атмосферы (тропосфере), не давая ему уходить в космос.

А что происходит над одеялом? Правильно, там становится холоднее. Меньше тепла доходит до стратосферы, и она начинает остывать.

Это похолодание стратосферы — куда более чистый и однозначный «сигнал» человеческого вмешательства, чем потепление у поверхности. Он почти не зашумлён погодными факторами. И именно этот сигнал искали учёные в своих моделях.

Вердикт из прошлого: 1885 год

А знаете, что самое интересное? Модели показали, что этот сигнал — устойчивое, статистически значимое похолодание стратосферы — стал бы заметен для гипотетического наблюдателя с современными приборами уже в 1885 году.

Давайте на секунду остановимся и осознаем эту дату. Карл Бенц только-только патентует свой первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Эйфелевой башни ещё нет. Миром правят уголь и пар. И тем не менее, коллективная деятельность человечества — отопление домов дровами и углём, работа паровых машин на фабриках и железных дорогах — уже была достаточной, чтобы оставить заметный шрам на атмосфере планеты.

Это открытие фундаментально меняет картину. Оно показывает, что наша планета гораздо чувствительнее к изменениям, чем мы думали. Не потребовалось миллиардов машин и глобальной индустрии, чтобы запустить процесс. Хватило скромных (по сегодняшним меркам) мощностей ранней индустриальной эпохи.

Уроки, которые мы должны усвоить

Честно говоря, это исследование — не просто любопытный исторический факт. Оно несёт в себе несколько важных уроков для нас сегодняшних.

Во-первых, оно служит блестящим подтверждением надёжности современных климатических моделей. Если модель способна так точно «предсказать прошлое» на основе исторических данных, значит, её прогнозам на будущее можно доверять с гораздо большей уверенностью.

Во-вторых, оно напоминает нам, что климатическая система — это огромный и инертный механизм. Действия, совершённые нашими прапрадедами, имели последствия, которые мы можем измерить только сейчас. А значит, и наши сегодняшние действия будут аукаться ещё многие десятилетия, если не столетия.

Сигналы об изменениях были там, в холодных высотах стратосферы, задолго до того, как мы научились их видеть. Сегодня у нас есть все инструменты, чтобы не только видеть, но и понимать происходящее. И, пожалуй, главный вопрос уже не в том, когда всё началось, а в том, как мы распорядимся этим знанием.

3 комментария

Добавить комментарий

Сколько было выбросов от угля в 1885? По сравнению с одним сгоревшим лесом (а сгорел не один)?

Климат меняется, да. Локально — даже от человеческого воздействия (угу, поля ветряков или панелей — отличный пример).

Совпадение? Не думаю!

Добавить комментарий